-

Frana da crollo blocca la SS1 ad Arenzano (GE)

Nella tarda serata di domenica 25 gennaio 2026, una frana da crollo in roccia ha bloccato la SS1 Aurelia all’altezza di Arenzano (GE).

La frana ha determinato il distacco di numerosi blocchi rocciosi di notevoli dimensioni che hanno occupato l’intera carreggiata. Secondo i Vigili del Fuoco di Genova, non sono stati coinvolti mezzi o pedoni in transito al momento del crollo.

La frana ha interessato un versante protetto da reti paramassi risultate però inefficaci nel contenere il fenomeno.

Di seguito alcune immagini della frana acquisite dalle squadre intervenute sul posto.

Read More »

-

Gravissimi danni e frane dopo il passaggio del ciclone “Harry”

Gravissimi danni sono stati registrati in Calabria, Sardegna e Sicilia dopo il passaggio del ciclone “Harry”. Classificato come sistema depressionario di tipo extratropicale, il ciclone “Harry” ha richiamato forti venti di scirocco e levante, associati allo spostamento di masse di aria molto umide dalle regioni nord-africane. L’impatto con i settori costieri è stato molto critico, soprattutto per l’interazione tra le forti mareggiate ed i centri urbani. I danni maggiori, infatti, sono stati riscontrati su strade litoranee, edifici, strutture portuali, e parchi pubblici realizzati in tratti esposti sia a mareggiate che tsunami.

Data la buona prevedibilità dei fenomeni mediante i modelli meteorologici disponibili, il sistema di Protezione Civile ha allertato la popolazione con ampio anticipo, emanando gli opportuni messaggi di allerta. Non risultano persone che hanno perso la vita, anche in virtù delle numerose evacuazioni preventive disposte dai sindaci in diversi comuni.

Dal punto di vista dei fenomeni geo-idrologici, locali criticità sono state rilevate in Calabria, ad Africo, Bivongi, Catanzaro, Paludi, San Mauro Marchesato, ed in Sicilia ad Aidone. Locali esondazioni sono avvenute nel cagliaritano e siracusano. Le precipitazioni sono risultate molto abbondanti a ridosso dei rilievi che hanno svolto il ruolo di barriera orografica, come Etna, Peloritani e Serre. I valori cumulati di evento superano i 500 mm, come segnalato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Di seguito alcune immagini delle frane e video delle mareggiate pubblicate sui social network.

Read More »

-

Frana di grandi dimensioni a ridosso dell’abitato di Niscemi (CL)

Nelle prime ore del 16 gennaio 2026, una frana di grandi dimensioni si è verificata a ridosso dell’abitato di Niscemi (CL). Secondo i primi rilievi della Protezione Civile regionale, il movimento franoso è caratterizzato da un fronte di 1.6 km ed un’estensione di circa 1 kmq.

Lo scivolamento si è sviluppata in direzione ovest, verso la valle del fiume Maroglio, nell’ambito di unità geologiche argilloso-sabbiose già interessate da frane pregresse e fenomeni calanchivi.

La strada provinciale 12 è stata dislocata da scarpate che hanno raggiunto i 6-7 metri rispetto al piano originale, mentre ulteriori danni sono stati rilevati alle reti di metano e fibra ottica. Considerando il movimento ancora attivo, una decina di abitazioni con 35 persone sono state sgomberate in via precauzionale.

Numerose ed estese fratture sono state osservate lungo la parte instabile del versante, richiedendo una costante attività di monitoraggio per possibili movimenti retrogressivi verso l’abitato.

Niscemi fu coinvolta da una frana simile il 12 ottobre 1997, quando la parte meridionale del centro abitato fu gravemente danneggiata e 400 persone furono evacuate.

AGGIORNAMENTO DEL 25 GENNAIO 2026

Nella tarda mattinata di domenica 25 gennaio 2026, il movimento franoso ha interessato anche la zona sud del centro abitato compresa tra il quartiere Sante Croci e la contrada Pirillo, con un fronte complessivo di almeno 3 km. La strada provinciale 10 è stata interrotta, e circa 100 edifici con 1000 persone sono stati evacuati. L’invito delle autorità è quello di non addentrarsi nelle zone a rischio e rispettare le disposizioni di sicurezza.

AGGIORNAMENTO DEL 26 GENNAIO 2026

Nella giornata del 26 gennaio 2026 la frana ha mostrato chiare evidenze di attività. Le scarpate principali che delimitano la parte meridionale dell’abitato hanno subito una netta evoluzione, passando dai circa 6 metri iniziali ad oltre 50 metri, con un fronte lineare che ha raggiunto circa 4 km. Alcuni edifici posti lungo le scarpate sono crollati in seguito al movimento retrogressivo, mentre la morfologia della zona a valle risulta completamente alterata da un complesso reticolo di fratture e scarpate in costante evoluzione. Grazie alle attività di evacuazione non si registrano danni alle persone. In serata, gli abitanti evacuati risultano 1500.

A questo link, il video dal drone di LocalTeam.

AGGIORNAMENTO DEL 27 GENNAIO 2026

Nella giornata del 27 gennaio 2026 la frana si è estesa verso sud, in direzione Gela, minacciando la SP11 che resta al momento l’unica strada di collegamento con i comuni costieri. In questa zona si sono formate delle scarpate modeste rispetto a quelle sottostanti l’abitato principale, che potrebbero però estendersi nei prossimi giorni. Le scarpate principali continuano ad essere interessate da fenomeni di crollo, con conseguente retrogressione e formazione di coni detritici alla base.

Di seguito alcune immagini pubblicate sui social networks.

Read More »

-

Frane e inondazioni a Roma e nel Lazio meridionale

Nelle giornate del 5 e 6 gennaio 2026, abbondanti precipitazioni hanno provocato frane e inondazioni a Roma e nel Lazio meridionale. Le frane sono state documentate in numerosi comuni, come: Anagni, Gallicano nel Lazio, Guidonia, Genazzano, Isola del Liri, Palestrina, Poli, San Vito Romano, Subiaco, e Velletri. A Roma, due frane sono avvenute lungo via Salaria e nella zona della Magliana. Nella maggior parte dei casi si è trattato di frane superficiali di modeste dimensioni, che hanno invaso la rete stradale determinandone l’interruzione temporanea. A crollare sono stati anche diversi muri di sostegno, come avvenuto a Castro dei Volsci (FR).

I fenomeni di esondazione hanno riguardato il fiume Aniene, nei territori di Roma est e Tivoli, il fiume Sacco in provincia di Frosinone, e molti affluenti. Nel territorio di Roma, sono esondati numerosi canali del reticolo idrografico minore. Anche il fiume Tevere è andato in piena ma senza conseguenze.

Durante l’evento sono stati registrati diversi allagamenti localizzati, la caduta di alberi di alto fusto, ed una tromba d’aria. Fortunatamente non si sono registrate morti o feriti, ma diverse persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, o evacuate dalle zone a rischio.Secondo i dati rilevati dalla rete di monitoraggio idrometeorologico della Protezione Civile – Regione Lazio, le perturbazioni che si sono susseguite nei giorni 5 e 6 gennaio 2026 hanno determinato apporti pluviometrici dell’ordine di 150 mm in 48 ore, con picchi che hanno superato i 200 mm nelle zone più interne.

Di seguito alcune immagini pubblicate sui social network relative a frane e inondazioni a Roma e nel Lazio meridionale.

Read More »

-

Un Natale di allerte in Emilia-Romagna

Nelle giornate del 24 e 25 dicembre 2025, il settore orientale dell’Emilia-Romagna è stato interessato da piogge abbondanti e persistenti legate ad un flusso di aria molto umida proveniente da sud-est, vincolato nell’espansione verso nord da un ulteriore flusso di aria fredda in discesa dall’Europa orientale. Come negli eventi precedenti del 2023 e 2024, i rilievi appenninici hanno determinato una barriera orografica che ha favorito precipitazioni a carattere stazionario. I dati preliminari di ARPAE riportano valori cumulati in 48 ore superiori a 150 mm sul bacino del fiume Senio, e valori superiori ai 100 mm sui bacini dell’Idice, Lamone, Quaderna, Sillaro, Santerno, e Montone.

Le piene dei corsi d’acqua, che in alcuni casi hanno superato anche la massima soglia di allerta, non sono risultate in fenomeni di esondazione o rotture di argini, per cui non sono stati riscontrati danni a persone o cose. Una serie di evacuazioni preventive ha consentito di garantire maggiore sicurezza a 209 abitanti posti in aree particolarmente a rischio.

Nelle zone collinari interessate dalla perturbazione, si sono registrate diverse frane che in alcuni casi hanno interrotto la viabilità, come nel Comune di Casola Valsenio.

Anche questo evento si può ritenere come eccezionale rispetto alle statistiche disponibili, considerando che la precipitazione media dell’intero mese di dicembre (Clima 1991-2020) nelle zone pedecollinari varia tra i 70 e gli 85 millimetri.

Di seguito un video dalla zona di Tebano.

Read More » -

Frane e inondazioni catastrofiche devastano il sud-est asiatico (novembre 2025)

Precipitazioni estreme si sono concentrate nei territori di Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Vietnam e Thailandia negli ultimi giorni di novembre 2025. Molti centri abitati sono stati interessati da frane e inondazioni con conseguenze catastrofiche. Il bilancio provvisorio conta più di 1800 morti, centinaia di dispersi e milioni di sfollati. La parte settentrionale dell’isola di Sumatra, Malesia peninsulare e Thailandia meridionale risulterebbero le zone più colpite. Nell’isola di Sumatra i morti sarebbero più di 1100, mentre in Sri Lanka oltre i 600. I danni alle infrastrutture di comunicazione stanno mettendo in crisi le operazioni di ricerca e soccorso via terra, così come le pessime condizioni marine stanno ostacolando l’arrivo di ulteriori soccorsi via mare.

Le abbondanti e persistenti precipitazioni, che localmente hanno superato 1000 mm in una settimana, sarebbero legate sia al normale regime monsonico dell’area, sia all’azione di 3 cicloni tropicali denominati Koto, Ditwah e Senyar.

Di seguito i link alle immagini dell’evento ed alcuni video pubblicati sulla piattaforma YouTube:

Read More » -

Alluvione improvvisa a Sapri (SA): torrenti esondati in pieno centro

Intorno alle 8 del 19 novembre 2025, il centro abitato di Sapri (SA) è stato interessato da un’alluvione improvvisa (flash flood). In circa mezz’ora, intense precipitazioni hanno generato la piena dei torrenti che attraversano il centro abitato. Acqua e fango hanno invaso strade ed edifici, mettendo a rischio diversi cittadini. In particolare, una famiglia di 5 persone è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco, mentre la propria abitazione veniva invasa dall’acqua. L’esondazione dei torrenti Ischitello e Santa Domenica rappresenta un fenomeno ricorrente a Sapri, data la scarsa capacità idraulica dei tratti canalizzati e tombati che drenano le acque verso mare.

Di seguito alcuni video delle esondazioni, pubblicati sulla piattaforma YouTube.

Read More » -

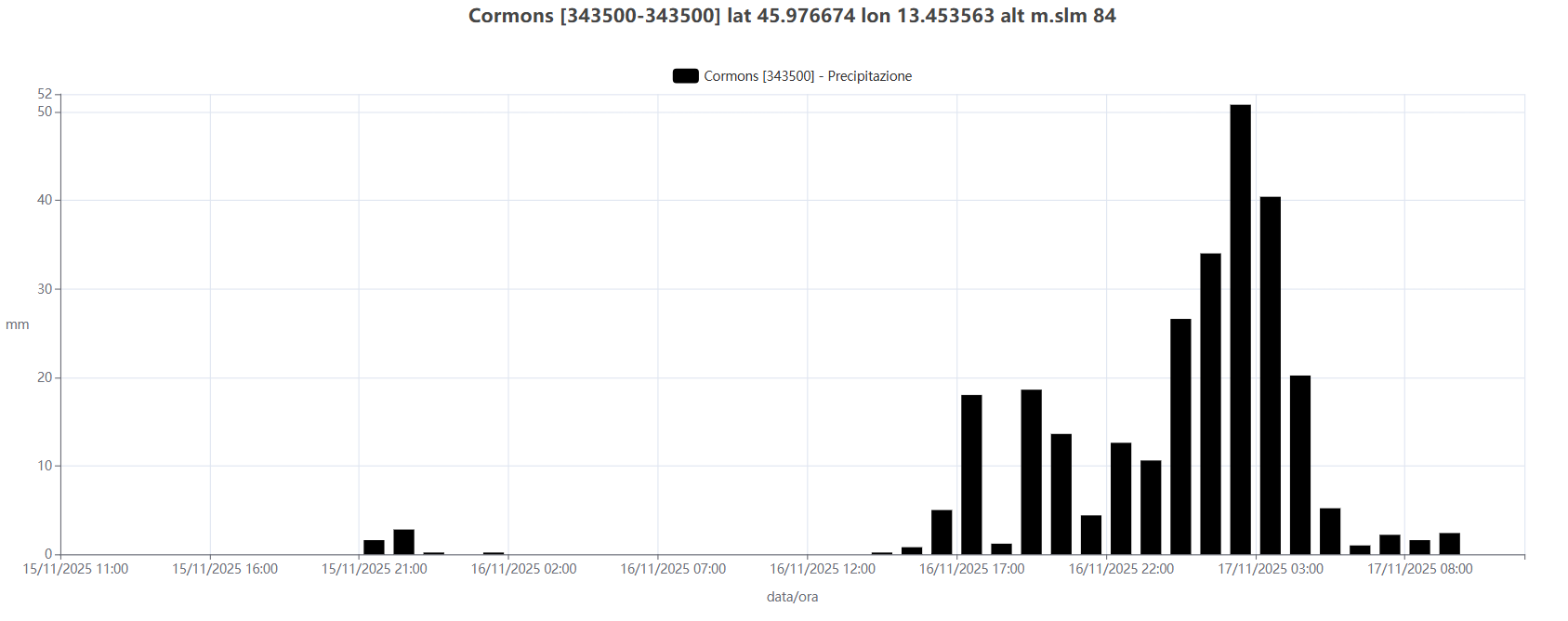

Frana su edifici a Cormons (Gorizia): morti un ragazzo ed una donna anziana

Nelle prime ore del 17 novembre 2025, intense precipitazioni hanno provocato una colata di fango nel Comune di Cormons (Gorizia), frazione Brazzano.

Dalle prime informazioni disponibili, sembrerebbe che la colata abbia determinato il crollo di alcuni edifici localizzati all’interno di un impluvio.

Una persona è stata estratta viva dalla macerie, mentre il corpo di un ragazzo e quello di una donna anziana sono stati ritrovati dopo ore di ricerche dai Vigili del fuoco.

La stazione pluviometrica di Cormons, gestita da Arpa FVG, ha registrato un picco di precipitazione oraria pari a 50.8 mm alle ore 2, come riportato nel grafico.

Di seguito un’immagine di Google Earth con la posizione degli edifici coinvolti (rettangolo rosso), parzialmente riportati nella foto pubblicata dal Tgr-Rai FVG.

Segnalata anche l’esondazione di numerosi corsi d’acqua nella zona orientale del Friuli.

Read More »

-

Un uomo è morto ad Ostuni in seguito all’esondazione di un canale

Nella serata del 2 ottobre 2025, un uomo è morto ad Ostuni (BR) in seguito all’esondazione di un canale avvenuta durante un nubifragio. Nella zona di Lama Santa, un’autovettura in transito lungo una strada comunale è stata coinvolta dall’esondazione del canale adiacente, all’interno del quale è stata poi ritrovata. L’uomo che era alla guida, inizialmente disperso, è stato ritrovato nello stesso canale a circa 1 km di distanza dall’autovettura, ormai senza vita. L’incidente si è verificato in una zona di pianura caratterizzata da un reticolo idrografico poco sviluppato, ma che in caso di piogge intense è comunque esposta a fenomeni di inondazione ed allagamenti. Un evento simile si è verificato nel 2024 in provincia di Foggia, quando a perdere la vita è stato un Vigile del Fuoco.

La precipitazione misurata durante l’evento dalla stazione pluviometrica di Ostuni, appartenente alla rete di monitoraggio della Protezione Civile Puglia, ha rilevato 32.3 mm in un’ora, di cui 23.2 in 30 minuti.

Di seguito le immagini del canale in cui è avvenuto il ritrovamento (Fonte: VVF Brindisi, Ostuni Notizie), ed un video dell’emittente Antenna Sud.

Read More »

-

Nubifragio a Favara (AG): donna trascinata dall’acqua all’interno di un canale

Nella mattinata del 1 ottobre 2025, un forte nubifragio ha interessato la zona meridionale della Sicilia, generando diffusi allagamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua. Nel comune di Favara, le strade cittadine sono state inondate da flussi di acqua molto veloci e turbolenti, i quali hanno parzialmente sommerso le auto in transito. Una donna di 38 anni ha tentato di mettersi in salvo uscendo dalla sua autovettura, ma è stata trascinata dalle acque all’interno di un canale artificiale confluito nell’alveo del torrente Cicchillo. Le ricerche sono in corso con vari mezzi, tra cui i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

La stazione di Agrigento appartenente alla rete di monitoraggio pluviometrico della Protezione Civile Siciliana, ha registrato un picco di precipitazione pari a 33.5 mm in 15 minuti.

Eventi di questo tipo sono frequenti dove il reticolo idrografico è stato intensamente modificato nel corso degli anni, ostacolando le piene dei corsi d’acqua caratterizzate da portate particolarmente elevate. Eventi pluviometrici intensi associati a fenomeni convettivi, come quelli accaduti oggi nell’agrigentino, sono previsti in aumento nell’area del Mediterraneo.

Il cerchio rosso nell’immagine evidenzia la donna scesa dalla sua autovettura, pima di essere trascinata via dall’acqua. Il video integrale è stato pubblicato da Rainews.it.

Alcuni video gli effetti del nubifragio ad Agrigento e Favara

Read More »